Nach Infarkt bessere Überlebenschancen

Der Blutzoll des Myokardinfarktes ist ungebrochen. Nach neuesten Schätzungen sterben noch immer 95 Prozent der Patienten, denen es nicht gelingt, rasch von einer Klinik versorgt zu werden. Die Hälfte dieser Patienten erliegt ventrikulären Tachyarrhythmien, also einem Herzflimmern. Gelingt es jedoch, solche Patienten zu reanimieren, so ist ihre Überlebenswahrscheinlichkeit hoch – eine adäquate Medikation vorausgesetzt. Vermindert wird die Prognose durch die Schädigung des Myokards, was sich an der Reduktion der linksventrikulären Auswurffraktion erkennen lässt.

Wie bei den Primärinfarkten kommt es auch bei den meisten Reinfarkten zu malignen Herzrhythmusstörungen. Aus diesem Grund liegt es nahe, Patienten nach Herzinfarkt mit einem automatischen Defibrillator (siehe Abbildung 1) zu versorgen. Durch dieses Gerät wird der Patient im Falle einer Tachyarrhythmie automatisch reanimiert.

Die Wirksamkeit dieser prophylaktischen Maßnahme wurde schon wiederholt nachgewiesen. Die Besonderheit der hier referierten Studie liegt darin, dass man vor der Implantation des Gerätes nicht getestet hat, ob bei dem betreffenden Patienten Herzrhythmusstörungen auslösbar sind, also auch mit spontanem Herzflimmern zu rechnen ist. Es wurde lediglich eine Verminderung der linksventrikulären Auswurffraktion auf weniger als 30 Prozent gefordert.

Deutlicher Erfolg

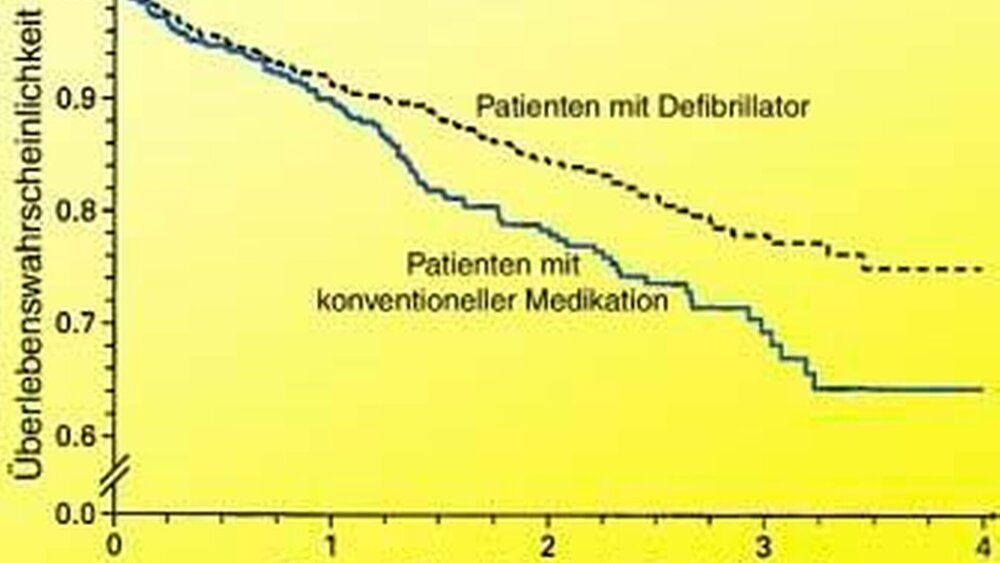

Die von Prof. Arthur J. Moss und seinen Mitarbeitern aus Rochester (USA) im New England Journal of Medicine vorgestellte Studie umfasste in einer Zeit von vier Jahren insgesamt 1 232 Patienten. Im Verhältnis 2 : 3 wurden diese Patienten auf eine konventionelle medikamentöse Therapie eingestellt (n = 490) oder aber zusätzlich mit einem implantierbaren Defibrillator versorgt (n = 742). Die durchschnittliche Beobachtungszeit der Patienten betrug 20 Monate.

Wie die Abbildung 2 zeigt, geht die Überlebenskurve für beide Gruppen etwa ein Jahr nach Einschluss in die Studie zu Gunsten der mit dem Defibrillator versorgten Patienten auseinander. Konkret waren ein Jahr nach Einschluss in der konventionellen Gruppe noch 329 Patienten (90 Prozent) am Leben, in der gerätemäßig versorgten Gruppe 503 (91 Prozent). Für das zweite Jahr sind die entsprechenden Zahlen 170 (78 Prozent) zu 274 (84 Prozent), für das dritte Jahr 65 (69 Prozent) zu 110 (78 Prozent). Nach vier Jahren konnten zwölf Patienten erfasst werden, drei aus der konventionellen und neun aus der Defibrillator-Gruppe. Die Differenz zwischen beiden Gruppen war statistisch auf dem Niveau von p = 0,007 signifikant. Der Vorteil für die Prognose war unabhängig vom EKG, Alter, Geschlecht, dem Grad der Verminderung der Auswurffraktion (unterhalb 30 Prozent) oder dem Schweregrad der Herzinsuffizienz nach der NYHA-Klassifikation.

Kommentar

Wie die Autoren der Studie in ihrer Diskussion anmerken, ist der Vorteil einer prophylaktischen Implantation von Defibrillatoren so eindrucksvoll, dass diese Therapie bei entsprechenden Patienten routinemäßig durchgeführt werden sollte. So einfach sind die Dinge jedoch nicht, wie Prof. J. Thomas Bigger von der New Yorker Columbia Universität in einem Editorial anmerkt, das in der gleichen Ausgabe des Journals publiziert wurde. Bigger verweist darauf, dass schon aus Kostengründen eine routinemäßige Einführung einer solchen prophylaktischen Therapie gar nicht in Frage komme. Auch erinnert er daran, dass kleinere Vorstudien, bei denen nur Patienten mit einem Defibrillator versorgt wurden, bei denen sich Tachyarrhythmien induzieren ließen, bessere Resultate hatten. Allerdings war hier der Kostenaufwand noch größer.

Ein Problem der referierten Studie ist weiterhin, dass die Nachbeobachtungszeit wesentlich geringer ist als die Lebensdauer der kostspieligen Defibrillatoren. Man wird also diese und ähnliche Studien erst einmal über einige Jahre weiterführen müssen, ehe ein abschließendes Urteil gefällt werden kann.

Und schließlich wird es ganz wichtig sein, mit einfacheren diagnostischen Mitteln herauszufinden, welche Patienten den größten Nutzen von einer solchen Maßnahme haben. Bei ihnen könnte dann das Nutzen/Kosten-Profil derart günstig sein, dass die Implantation in die klinische Routine eingehen kann.

Dr. Till U. Keil