Titanpartikel aus Implantaten sind nicht mit Periimplantitis assoziiert

Schon seit Längerem ist bekannt, dass im periimplantären Gewebe von Titanimplantaten Mikropartikel des Metalls vorkommen. Studien an Gewebeproben aus von Periimplantitis betroffenen Arealen haben neben den erwartbaren entzündlichen Zellinfiltraten auch Titan-Mikropartikel nachweisen können.

Diese Beobachtungen haben vermuten lassen, dass die aus dem Implantat stammenden Mikropartikel die inflammatorischen Prozesse auslösen und/oder fördern könnten. Die aufgekommenen Zweifel am Material Titan führten auch dazu, dass Keramikimplantate verstärkt als biologisch inertere Alternative ins Spiel gebracht wurden.

Gesundes Gewebe wurde im Vergleich untersucht

Eine schwedische Forschergruppe hat jetzt in einem aufwendigen Procedere untersucht, ob sich die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Titanpartikeln und Periimplantitis erhärten lassen. Ausgangspunkt waren Studien, die das Vorkommen der Titanpartikel in entzündeten periimplantären Geweben gezeigt hatten.

Die Bedeutung dieser Feststellungen sei jedoch unklar, schreiben die Studienautoren, „da keine entsprechenden Analysen von nicht erkranktem Gewebe durchgeführt wurden". Um mögliche Zusammenhänge mit Periimplantitis aufzudecken, sei daher eine Bewertung des allgemeinen Vorkommens, der Größe und der Verteilung von Titan-Mikropartikeln in gesundem und erkranktem periimplantärem Gewebe erforderlich.

Methodik

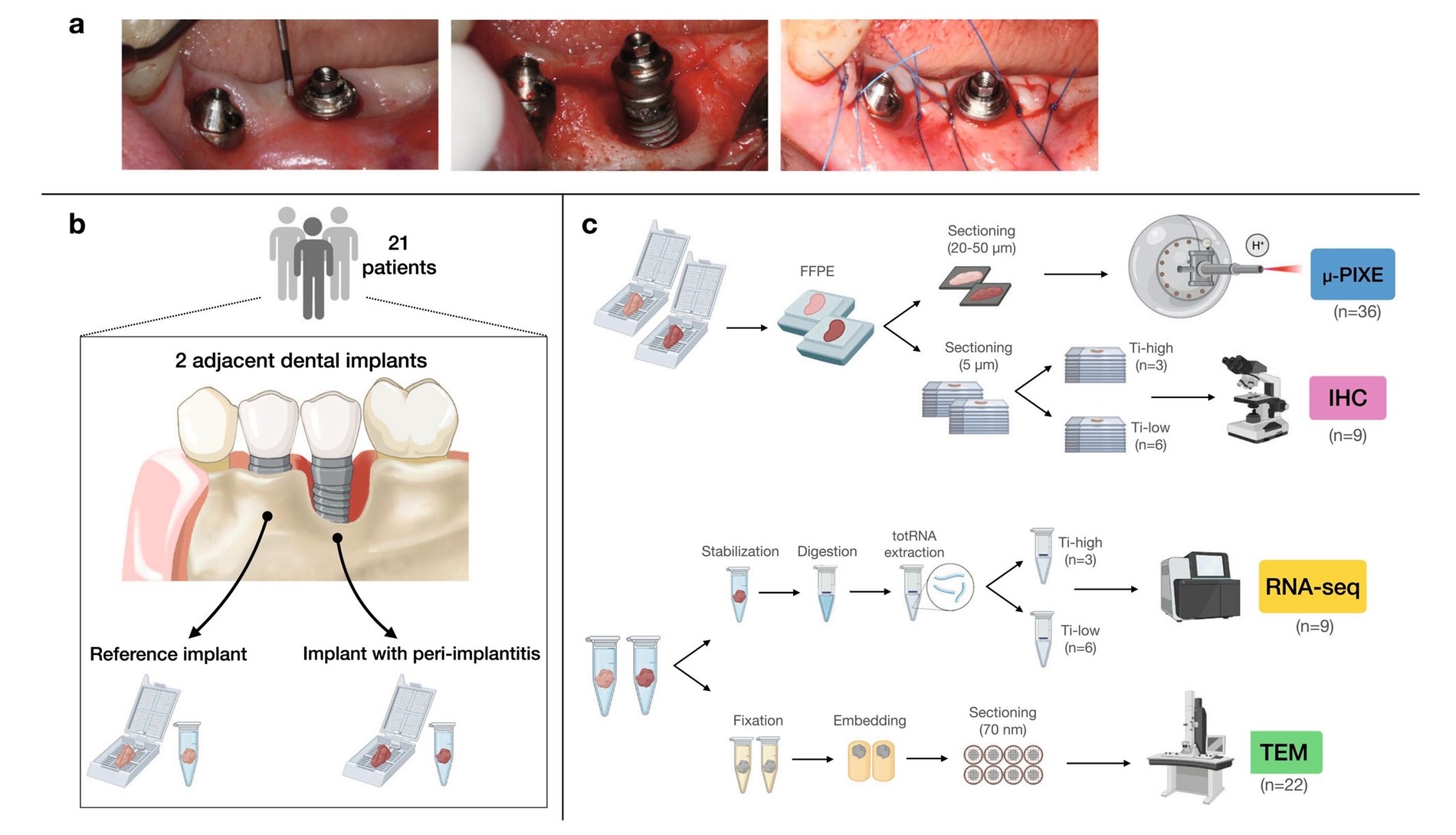

Für die Untersuchung wurden 21 Patienten mit implantatgetragenen Kronen oder Prothesen (18 Frauen/3 Männer; Durchschnittsalter 72 Jahre - SD 11 Jahre; Bereich: 45–90 Jahre -, 18 Nichtraucher/3 Raucher, 2 Patienten mit Typ-2-Diabetes) konsekutiv aus der Fachklinik für Parodontologie in Göteborg, Öffentliche Zahnärztliche Dienste, Region Västra Götaland, Schweden, rekrutiert. Jeder Patient hatte mindestens ein Zahnimplantat mit schwerer Entzündung und offensichtlicher Zerstörung des Stützknochens (Periimplantitis) und mindestens ein benachbartes Implantat mit klinisch gesundem Zustand oder leichter Entzündung ohne offensichtlichen Knochenverlust (Referenzstellen).

Ausschlusskriterien waren unter anderem die Anwendung systemischer/lokaler Antibiotika in den letzten sechs Monaten und das Vorhandensein systemischer Erkrankungen, die das periimplantäre Gewebe beeinträchtigten und/oder den chirurgischen Eingriff erschwerten (zum Beispiel unkontrollierter Diabetes, immunsuppressive Medikamente). Ausgeschlossen wurden auch Patienten, bei denen sich das Zielimplantat mit Periimplantitis und das Referenzimplantat hinsichtlich Zeitpunkt der Implantation und/oder Implantatsystem unterschieden oder wenn die Zielimplantate bereits einem chirurgischen Eingriff wegen Periimplantitis unterzogen worden waren.

Bei allen Patienten wurden nach professioneller supragingivaler Zahnreinigung Gewebeproben aus den Periimplantitis- und benachbarten Referenzimplantatstellen entnommen. Die Proben wurden mit aufwendigen Analyseverfahren untersucht (Mikroprotoneninduzierte Röntgenemission (µ-PIXE), RNA-Sequenzierung, Immunhistochemie, Transmissionselektronenmikroskopie) und statistisch ausgewertet.

„Das intraindividuelle Design der vorliegenden Studie ist einzigartig und ermöglicht eine detaillierte Beurteilung potenzieller Zusammenhänge zwischen Mikropartikeln aus Titan und periimplantären Läsionen. Somit wiesen Ziel- und Referenzimplantate bei jedem jeweiligen Patienten identische Merkmale hinsichtlich Implantatsystem, Material, Oberflächentopografie, Installationsverfahren und Funktionsdauer auf“, schreiben die Studienautoren.

Im Ergebnis der Untersuchung zeigte sich, „dass Titan-Mikropartikel durchgängig im Weichgewebe rund um Zahnimplantate gefunden werden“, unabhängig davon, ob es sich um gesundes oder erkranktes Gewebe handelt.

Die Analyse von vier bis sechs Millimeter breiten Gewebeproben zeigte, dass sich die meisten Titan-Mikropartikel im Bereich von zwei Millimetern Entfernung vom Implantat befanden. In größerer Entfernung nahm die Titan-Mikropartikeldichte ab.

„Darüber hinaus zeigten sich keine erkennbaren Unterschiede in der Morphologie der Titan-Mikropartikel zwischen Periimplantitis- und Referenzstellen. Die meisten Mikropartikel zeigten ein kreisförmiges Erscheinungsbild mit begrenztem Durchmesser“, berichten die Studienautoren. Dabei lagerten sich vom Implantatkörper gelöste Metallpartikel stärker im koronalen als im apikalen Bereich der Implantate ab.

Genetische Analyse mit wenig Auffälligkeiten

Die Forscher gingen auch der Frage, ob die Anwesenheit von Titan-Mikropartikeln in periimplantären Geweben die lokale Wirtsreaktion auf eine Infektion beeinflusst, nach. Dazu wurden die RNA-Sequenzdaten von Periimplantitisproben mit unterschiedlichen volumetrischen Dichten von Mikropartikeln verglichen.

Ergebnis: "Es wurden nur geringe Unterschiede in der Genexpression zwischen Gewebeproben mit hohen oder niedrigen Dichten von Mikropartikeln beobachtet. Dies wurde durch die Beobachtung von nur 3 hochregulierten und 11 herunterregulierten Genen bei >36.000 untersuchten Einträgen belegt.“

Die Forscher vermuten, dass Titanpartikel während des chirurgischen Eingriffs freigesetzt werden, wenn das schraubenförmige Implantat in den vorbereiteten Kanal im Alveolarknochen eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang verdient die Beobachtung unterschiedlicher Mikropartikeldichten zwischen verschiedenen Implantatsystemen besondere Aufmerksamkeit, da die Oberflächenstruktur des Implantats die Ablagerung von Mikropartikeln beeinflussen kann. Dies sei nun ein wichtiges Thema für weitere Forschung.

Dionigi, C., Nagy, G., Derks, J. et al. Titanium micro-particles are commonly found in soft tissues surrounding dental implants. Commun Med 5, 78 (2025). doi.org/10.1038/s43856-025-00756-3