Langzeit-Erfolgsraten von Füllungen und Stahlkronen bei Milchmolaren

Die Kariestherapie im Milchgebiss stellt viele Kolleginnen und Kollegen immer wieder vor neue Herausforderungen. Hierzu zählen zum Beispiel die geringere Kooperationsfähigkeit der kleinen Patienten, der notwendige Einsatz von verhaltensführenden Techniken, eine Sedierung oder gar Narkose, die schwierige Diagnosestellung und entsprechend auch die Wahl der geeigneten Behandlungstechnik.

Auch wenn dies alles bereits bekannt ist, lohnt es, sich einige grundlegende Einsichten der Kinderbehandlung in Erinnerung zu rufen: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und Milchmolaren haben andere anatomische Eigenschaften als permanente Molaren. Sie erfordern ein Umdenken und die Anpassung gewohnter Vorgehensweisen, um eine stressfreie und vor allem erfolgreiche Milchzahnbehandlung sicherzustellen.

Zur Behandlung kariöser Milchmolaren stehen zahlreiche Optionen wie die Füllungstherapie, die Kariesinaktivierung (unter anderem mit Silberfluorid), die Applikation von konfektionierten Stahlkronen (in verschiedenen Techniken sowie mit und ohne Pulpatherapie) oder auch die Extraktion zur Wahl. Bei den Füllungen kommt dann noch die Auswahl eines geeigneten Materials hinzu: Glasionomerzement, Komposit oder doch eher Kompomer?

Der Fokus bei der Behandlung sollte auf Langlebigkeit liegen, da viele Eingriffe gerade bei besonders jungen Patienten oftmals nur unter Vollnarkose durchgeführt werden können. Dabei sollte man vor allem an das erhöhte Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko denken, dem die Patienten aufgrund eventuell vermeidbarer Wiederholungsbehandlungen im Fall einer Vollnarkose ausgesetzt sind.

Jüngere repräsentative regionale Untersuchungen [Santamaría et al., 2024] zur Mundgesundheit von Dreijährigen ergaben einen mittleren dmft von 0,49 und eine Kariesprävalenz von 13,2 Prozent, bei einem Sanierungsgrad von 27 Prozent. Die Sechs- bis Siebenjährigen wiesen eine mittlere Karieserfahrung von 1,78 dmft auf – bei einer Prävalenz von 43,6 Prozent und einem Sanierungsgrad von 52 Prozent [Santamaría et al., 2019]. Diese regionalen Kariesdaten lagen nahe bei den für Deutschland gemittelten Werten.

Das Ziel unserer Studie [Pötter et al., 2024] bestand darin, die Haltbarkeit von Füllungen und konfektionierten Stahlkronen über einen Zeitraum von sieben Jahren zu vergleichen, um Versorgungsmuster im Praxisalltag zu erkennen und nötigenfalls Optimierungsvorschläge für die Kinderzahnheilkunde zu unterbreiten.

Material und Methode

Unsere Arbeitsgruppe analysierte restaurative Behandlungen im Milchgebiss. Dafür wurden Daten von 367.139 behandelten Milchmolaren bei Kindern unter sieben Jahren eingeschlossen. Die Behandlungsfälle umfassten den Zeitraum von 2012 bis 2015, mit einer Nachbeobachtungszeit von exakt sieben Jahren bis Dezember 2022.

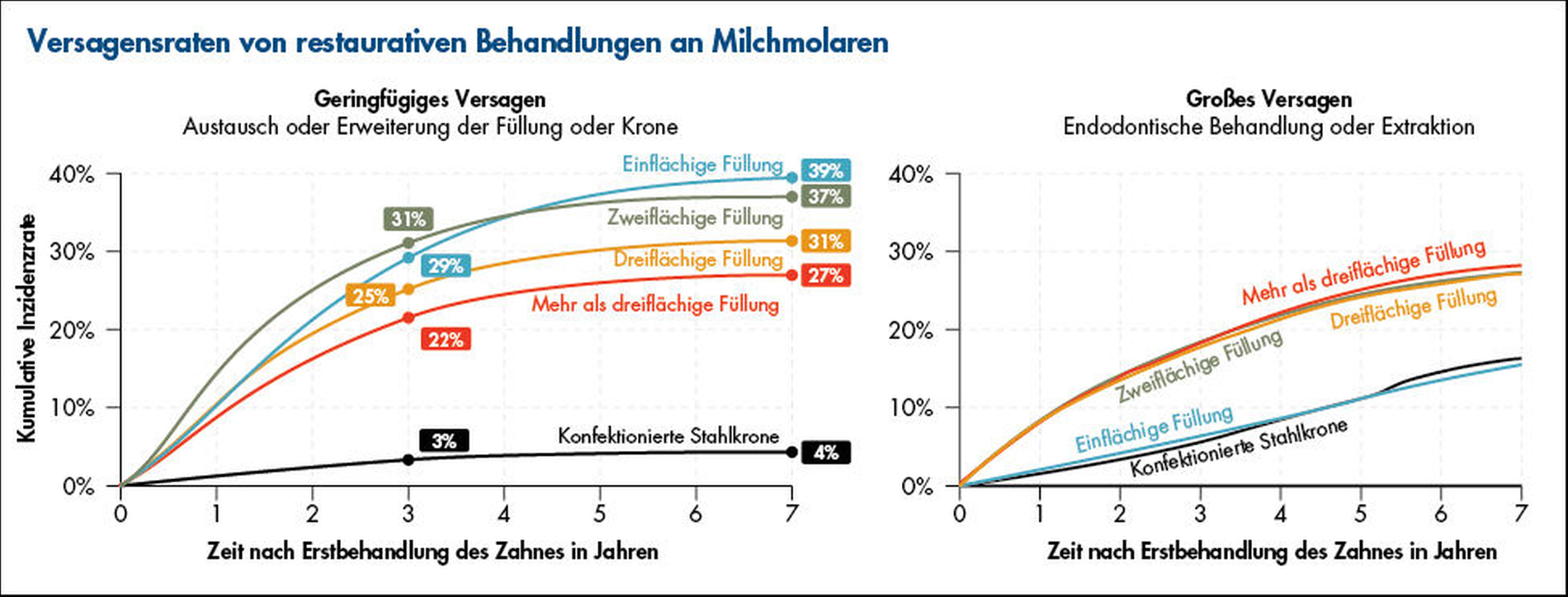

Kategorisiert wurde nach der Anzahl der Flächen einer Füllung beziehungsweise ob eine Stahlkrone abgerechnet wurde. Die Endpunkte wurden aufgeteilt in erfolgreich (keine Re-Intervention innerhalb des siebenjährigen Beobachtungszeitraums), geringfügiges Versagen (Erneuerung der Füllung oder Krone) oder großes Versagen (Pulpotomie oder Extraktion). Die statistische Analyse erfolgte mittels eines konkurrierenden Risikomodells (Fine-und-Gray-Modell) und einer Cox-Regression, um das Risiko für Re-Interventionen zu bewerten.

Ergebnisse

Besonders auffällig war, dass die konfektionierte Stahlkrone noch immer ein Nischendasein fristet. Von 367.139 initial restaurativ behandelten Milchmolaren wurden lediglich 5.641 mit Stahlkronen versorgt. Das entspricht einem Anteil von nur 1,54 Prozent der eingeschlossenen Behandlungen an Milchmolaren bei Kindern unter sieben Jahren.

Genauso eindeutig war der Unterschied bei der Haltbarkeit der Behandlungen in diesem Zeitraum: Während die Erfolgsrate bei Füllungen in Abhängigkeit von der Größe lediglich zwischen 46,2 und 52,6 Prozent lag, konnte die konfektionierte Stahlkrone mit einer Erfolgsrate von 80,6 Prozent aufwarten. Besonders negativ fiel die zweiflächige Füllung auf, die die meisten Re-Interventionen über den Sieben-Jahres-Zeitraum benötigte.

Mit zunehmender Größe der Füllung reduzierten sich die Fälle von Austausch oder Reparatur (geringfügiges Versagen) und der Anteil von späteren endodontischen Behandlungen oder Extraktionen stieg an (großes Versagen). Aber auch bei Betrachtung des großen Versagens schnitt lediglich die einflächige Füllung (15,5 Prozent) besser ab als die konfektionierte Stahlkrone (16,3 Prozent). Mehrflächige Füllungen hatten mit 26,8 bis 27,4 Prozent signifikant höhere Versagensraten, was bedeutet, dass bei mehrflächigen Füllungen das Risiko für eine nachträgliche Pulpatherapie oder eine Extraktion deutlich höher ist, als wenn dieser Zahn initial mit einer Krone versorgt worden wäre (Tabelle 1, Abbildung 1).

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass kariöse Milchmolaren, die mit einer konfektionierten Stahlkrone versorgt wurden, seltener nachbehandelt werden. Dies betrifft sowohl die kleinen, aber insbesondere auch die großen Misserfolge. Doch warum ist das so? Stahlkronen umschließen den gesamten Zahn und schützen ihn dadurch besser vor weiteren kariösen Läsionen, Frakturen oder Randundichtigkeiten. Immerhin ist die „Sekundärkaries“ mit über 50 Prozent eine der Hauptursachen für das Versagen von Füllungen [Bücher et al., 2014, 2015]. Dies wird verstärkt durch die Tatsache, dass die meisten Kinder, die wegen frühkindlicher Karies (Early Childhood Caries, ECC) behandelt werden, automatisch zur Gruppe mit hohem Kariesrisiko gehören.

Interessant ist der hochsignifikante Unterschied in der Haltbarkeit zwischen Füllung und Krone. Zudem kann man unterstellen, dass die Zähne, die mit einer konfektionierten Stahlkrone behandelt wurden, vermutlich einen größeren Defekt aufwiesen und damit eine schlechtere Initialprognose hatten als die Zähne, die mit einer Füllung versorgt wurden. In einer weiteren Analyse aus diesem Datensatz wurde festgestellt, dass die Schere der Haltbarkeit umso mehr auseinandergeht, je jünger die Patienten sind [Vollmer et al., 2024]. Vor allem für diese besonders jungen Patienten stellt eine möglicherweise unnötige Re-Intervention eine große Belastung dar, so dass hier der konfektionierten Stahlkrone eine ganz besonders große Bedeutung zukommt.

Die Anwendung von konfektionierten Stahlkronen bietet viele Vorteile. Dabei muss diese Kariestherapie nicht kompliziert sein. Traditionell wird unter Lokalanästhesie zusätzlich zur Kariesexkavation der zu überkronende Zahn approximal und okklusal beschliffen und die Krone anschließend über den Zahn zementiert (konventionelle Technik). Noch simpler, schneller und kostengünstiger geht es mit der Hall-Technik [Innes et al., 2015], bei der asymptomatische kariöse Milchmolaren ohne Lokalanästhesie, ohne Präparation und ohne Kariesexkavation behandelt werden (Abbildungen 2 und 3). Hier werden die Approximalräume zu den Nachbarzähnen durch das Platzieren von Separiergummis erweitert und anschließend wird die konfektionierte Krone über den kariösen Milchmolaren zementiert. Der Federrand der Krone sorgt in Kombination mit dem Zement für ausreichend Retention und Inaktivierung der Läsion. Eine okklusale Reduktion ist hier nicht nötig, da der Zahn innerhalb weniger Wochen intrudiert [Akyildiz et al., 2025].

Mittlerweile gibt es zahlreiche RCTs, die signifikant höhere Erfolgsraten von konfektionierten Stahlkronen in verschiedenen Ländern und Settings, mit verschiedenen Vergleichsinterventionen belegen [Azadani et al., 2020; Khan et al., 2019; Narbutaite et al., 2024; Santamaría et al., 2014; Schwendicke et al., 2021]. Nur die Erfolgsraten von der Stahlkrone in der konventionellen Technik sind genauso hoch (circa 90 Prozent) wie die der Hall-Technik [Elamin et al., 2019] oder auch wie modifizierte Versionen der Hall-Technik mit minimaler Präparation [Midani et al., 2019].

Hinweise zur klinischen Umsetzung der Hall-Technik

Indiziert ist die Hall-Technik insbesondere bei tieferen kariösen Läsionen, die noch keine pulpitische Symptomatik aufweisen sowie bei Kindern mit Kooperationsschwierigkeiten, bei denen eine invasive Behandlung problematisch wäre (Abbildung 2). Kontraindiziert ist das Verfahren bei caries profunda mit dem Risiko pulpaler Komplikationen, bei klinischen oder röntgenologischen Zeichen einer irreversiblen Pulpitis, bei einer apikalen Aufhellung, bei Pulpanekrose oder bei akuten Beschwerden.

Die Anwendung beginnt mit einer sorgfältigen Reinigung des betroffenen Zahnes, um Plaque beziehungsweise Biofilm zu entfernen. Ein enger Approximalraum kann durch das Platzieren von Separiergummis für ein bis zwei Tage – teilweise sind auch ein bis zwei Stunden ausreichend – erweitert werden, um Platz für die Krone zu schaffen (Abbildungen 2b und 2c). Die Auswahl einer passenden Stahlkrone erfolgt durch Anprobieren verschiedener Größen (meist Größe 5). Die Krone sollte sich mit moderatem Druck über den unpräparierten Zahn setzen lassen, ohne übermäßigen Widerstand zu bieten.

<image seo-title="" alt-text="" xlink:href="censhare:///service/assets/asset/id/562544" xlink:role="censhare:///service/masterdata/asset_rel_typedef;key=actual."/>

Abb. 2: Hall-Technik: Approximale Dentinkaries ohne Schmerzanamnese an Zahn 74 distal, röntgenologisch (a) beziehungsweise klinisch (dunkle Schatten, b). Nach Entfernung des orthodontischen Separiergummis (c) wird die mit Glasionomerzement befüllte Stahlkrone einfach über den Zahn gestülpt und in richtiger Position festgedrückt (d). Der Patient beißt fest zusammen, so dass die Kronenränder leicht subgingival liegen. Anschließend werden die Zementreste entfernt.

Nach der Größenauswahl wird die Stahlkrone mit einem hochviskösen Glasionomerzement, beispielsweise Ketac™ Cem oder Fuji pink, vollständig befüllt. Anschließend wird sie auf den Zahn gesetzt und durch sanften Druck fixiert. Die endgültige Positionierung erfolgt, indem der kleine Patient oder die kleine Patientin auf eine Watterolle oder einen Plastikstreifen beißt, bis die Krone fest über den Zahn gleitet. Dabei ist es wichtig, dass die Krone den Zahn komplett bedeckt und die Ränder epi- bis leicht subgingival liegen (Abbildung 2d). Der dabei austretende Zement sichert eine vollständige Randabdichtung. Anschließend wird das überschüssige Material entfernt, um Reizungen des Zahnfleischs zu vermeiden.

Postoperative Beschwerden sind selten, allerdings kann in den ersten Stunden nach dem Setzen der Stahlkrone ein leichtes Druckgefühl auftreten. Die Eltern sollten über diese mögliche Anfangsreaktion aufgeklärt werden, ebenso wie über die Bedeutung regelmäßiger Kontrolluntersuchungen, um den Sitz und die Adaptation der Krone zu überprüfen. Langfristig bleibt die Stahlkrone in der Hall-Technik in über 90 Prozent der Fälle asymptomatisch in situ, bis der Milchmolar physiologisch exfoliert. Die Hall-Technik kann auch durch eine vorherige Applikation von Silber(diamin)fluorid ergänzt werden und nennt sich dann SMART-Hall-Technik (Abbildung 3).

<image seo-title="" alt-text="" xlink:href="censhare:///service/assets/asset/id/562553" xlink:role="censhare:///service/masterdata/asset_rel_typedef;key=actual."/>

Abb. 3: SMART-Hall-Technik: Aktive kariöse Läsionen an den Milchmolaren im Unterkiefer bei einem mäßig kooperativen vierjährigen Kind ohne berichtete Schmerzsymptomatik vor der Applikation mit Riva-Star® (aqua) zur Kariesinaktivierung (a). Zwei Monate später sind diese kariösen Läsionen deutlich inaktiviert (b). Bei bestehender Symptomfreiheit und ausreichenden Dentinbrücke im Röntgenbild kann nun beispielsweise eine Versorgung der Milchmolaren in der SMART-Hall-Technik durchgeführt werden. Diese ist hier dargestellt bei der klinischen Nachuntersuchung nach 1,5 Jahren, bei der weiterhin die Zähne asymptomatisch sind und in Funktion stehen.

Fazit für die Praxis

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich für die klinische Praxis treffen:

Füllungen sind die häufigste restaurative Therapie kariöser Milchmolaren, obwohl sie sehr hohe Re-Interventionsraten aufweisen. Sie müssen öfter erneuert werden und die Wahrscheinlichkeit für eine spätere Pulpatherapie oder Extraktion ist höher, was dann wiederum mitunter negative Zahnbehandlungserfahrungen für diese Kinder bedeutet.

Konfektionierte Stahlkronen haben wesentlich bessere Erfolgsraten, auch bei einer anzunehmend schlechteren Initialprognose. Stahlkronen wurden wahrscheinlich tendenziell bei größeren/tieferen Läsionen und auch eher bei Kariesrisiko-Kindern in Spezialistenpraxen angewandt und unterlagen dennoch signifikant niedrigen Re-Interventionsraten.

Bei allen Milchmolaren mit Läsionen, die mehr als eine Fläche umfassen, sollte die konfektionierte Stahlkrone als Therapieoption berücksichtigt werden. Dies ist umso wichtiger, je jünger die Kinder und je mehr Zähne im Gebiss betroffen sind (Kariesrisiko).

Die Applikation konfektionierter Stahlkronen in der Hall-Technik stellt eine unkomplizierte und betriebswirtschaftlich interessante Option der Kariestherapie im Milchgebiss dar, die auch in Allgemeinzahnarztpraxen umgesetzt werden kann.

Die Studie:

Pötter LA, Vollmer M, Santamaría RM, Splieth CH, Schmoeckel J.: Performance of restorations in primary molars over a seven-year period. J Dent. 2024 Aug;147:105121. doi: 10.1016/j.jdent.2024.105121. Epub 2024 Jun 8. PMID: 38857648.

Literaturliste

Akyildiz, B. M., Al-Yaseen, W., Innes, N., Zhurov, A., Tas, A., & Sonmez, I. (2025). Longitudinal observational digital analysis of occlusion in Hall Technique. Journal of Dentistry, 153, 105547. doi.org/10.1016/j.jdent.2024.105547.

Azadani, E. N., Peng, J., Kumar, A., Casamassimo, P. S., Griffen, A., Amini, H., & Ni, A. (2020). A survival analysis of primary second molars in children treated under general anesthesia. The Journal of the American Dental Association, 151(8), 568–575. doi.org/10.1016/j.adaj.2020.04.015.

Basner, R., Santamaría, R. M., Schmoeckel, J., Schüler, E., & Splieth, C. H. (2016). Epidemiologische Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe.

Bücher, K., Metz, I., Pitchika, V., Hickel, R., & Kühnisch, J. (2015). Survival characteristics of composite restorations in primary teeth. Clinical Oral Investigations, 19(7), 1653–1662. doi.org/10.1007/s00784-014-1389-9.

Bücher, K., Tautz, A., Hickel, R., & Kühnisch, J. (2014). Longevity of composite restorations in patients with early childhood caries (ECC). Clinical Oral Investigations, 18(3), 775–782. doi.org/10.1007/s00784-013-1043-y.

Elamin, F., Abdelazeem, N., Salah, I., Mirghani, Y., & Wong, F. (2019). A randomized clinical trial comparing Hall vs conventional technique in placing preformed metal crowns from Sudan. PLOS ONE, 14(6), e0217740. doi.org/10.1371/journal.pone.0217740.

Innes, N., Evans, D., Keightley, A., & Stewart, M. (2015). The Hall Technique Guide V4.

Khan, F. R., Badar, S. B., Tabassum, S., & Ghafoor, R. (2019). Effectiveness of Hall Technique for Primary Carious Molars: A Systematic Review and Meta-analysis. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 12(5), 445–452. doi.org/10.5005/jp-journals-10005-1666.

Midani, R., Splieth, C. H., Mustafa Ali, M., Schmoeckel, J., Mourad, S. M., & Santamaria, R. M. (2019). Success rates of preformed metal crowns placed with the modified and standard hall technique in a paediatric dentistry setting. International Journal of Paediatric Dentistry, 29(5), 550–556. doi.org/10.1111/ipd.12495.

Narbutaite, J., Santamaría, R. M., Innes, N., Splieth, C. H., & Maciulskiene, V. (2024). Comparison of three management approaches for dental caries in primary molars: A two-year randomized clinical trial. Journal of Dentistry, 150, 105390. doi.org/10.1016/j.jdent.2024.105390.

Pötter, L. A., Vollmer, M., Santamaria, R. M., Splieth, C. H., & Schmoeckel, J. (2024). Longevity of fillings and preformed metal crowns in primary molars in German dental private practices 71th ORCA Congress. Caries Research, 58(3), 261. doi.org/10.1159/000539768.

Santamaria, R. M., Innes, N. P. T., Machiulskiene, Vita., Evans, D. J. P., & Splieth, C. H. (2014). Caries Management Strategies for Primary Molars: 1-Yr Randomized Control Trial Results. Journal of Dental Research, 93(11), 1062–1069. doi.org/10.1177/0022034514550717.

Santamaria, R. M., Schmoeckel, J., Basner, R., Schüler, E., & Splieth, C. H. (2019). Caries Trends in the Primary Dentition of 6- to 7-Year-old Schoolchildren in Germany from 1994 to 2016: Results from the German National Oral Health Surveys in Children. Caries Research, 53(6), 659–666. doi.org/10.1159/000500854.

Santamaría, R. M., Splieth, C. H., Basner, R., Schankath, E., & Schmoeckel, J. (2024). Caries Level in 3-Year-Olds in Germany: National Caries Trends and Gaps in Primary Dental Care. Children, 11(12), 1426. doi.org/10.3390/children11121426.

Schwendicke, F., Walsh, T., Lamont, T., Al-yaseen, W., Bjørndal, L., Clarkson, J. E., Fontana, M., Gomez Rossi, J., Göstemeyer, G., Levey, C., Müller, A., Ricketts, D., Robertson, M., Santamaria, R. M., & Innes, N. P. (2021). Interventions for treating cavitated or dentine carious lesions. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021(7). doi.org/10.1002/14651858.CD013039.pub2.

Splieth, Christian H., Santamaría, Ruth M., Schmoeckel, Julian (Hrsg.): Kinderzahnheilkunde in der Praxis, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2024, ISBN 978-3-86867-693-8.

Vollmer, M., Pötter, L. A., Santamaria, R. M., Splieth, C. H., & Schmoeckel, J. (2024). Influence of age on the longevity of fillings and preformed metal crowns in primary molars 71th ORCA Congress. Caries Research, 58(3), 304. doi.org/10.1159/000539768.