Das Zwei-Phasen-Transplantationskonzept (ZPTX-Konzept)

Bis zu zehn Prozent aller Zahntraumata führen zum Verlust eines Zahnes [Andreasen et al., 2009; Bae et al., 2010]. Die Prognose avulsierter und replantierter Zähne ist entscheidend abhängig von der extraoralen Lagerungszeit und -art des avulsierten Zahnes und aktuell mit einer durchschnittlichen Fünf-Jahres-Überlebensrate von circa 50 Prozent nach wie vor ungünstig [Leitlinie Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne, 2022].

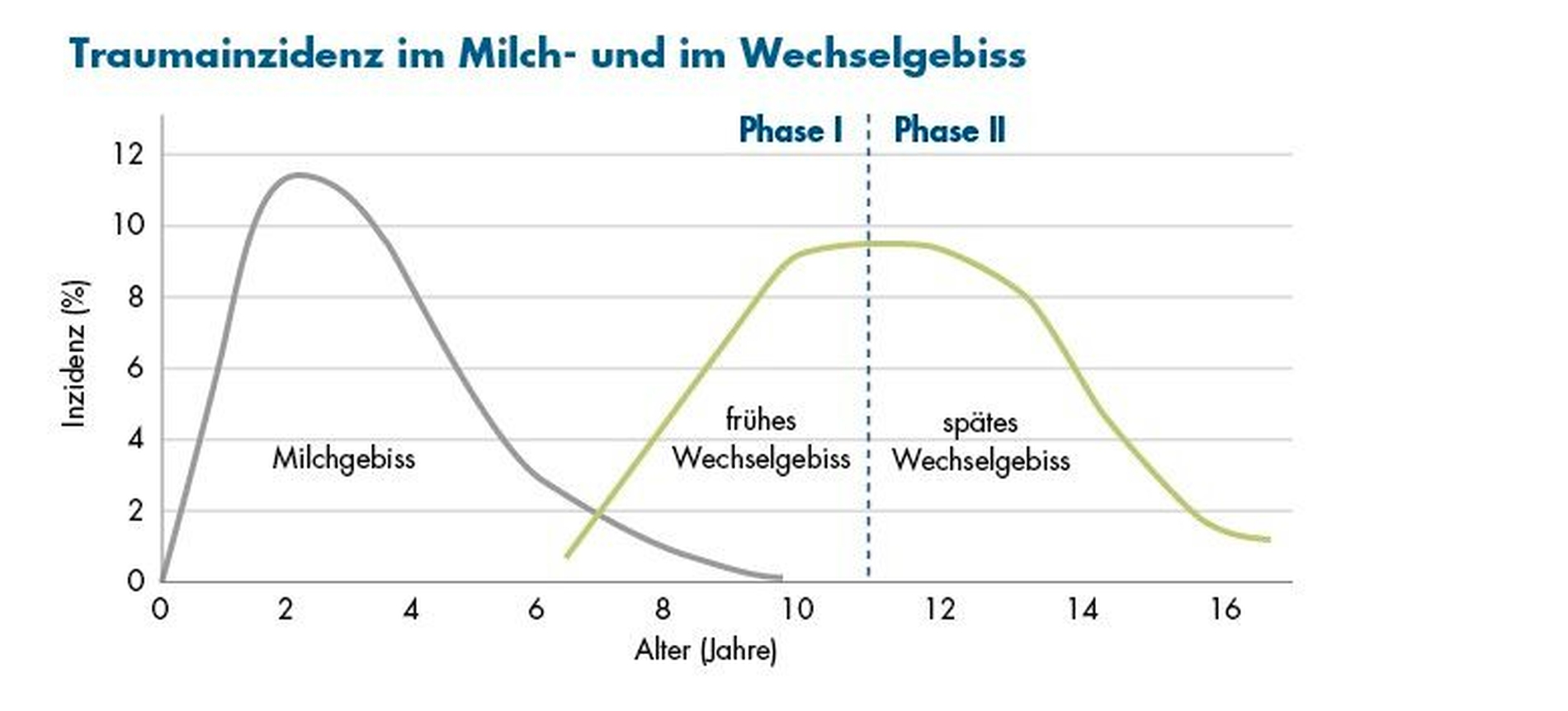

Da Zahnverletzungen der anterioren Schneidezähne sowohl im Milch- und frühen Wechselgebiss als auch im späten Wechselgebiss am häufigsten auftreten (Abbildung 1), haben wir ein Konzept entwickelt, mit dem die kleinen Patienten in beiden Altersgruppen zuverlässig und zeitnah ästhetisch und funktionell rehabilitiert werden können [Nolte et al., 2017]. Da in beiden Phasen des Zahnverlusts individuell behandelt werden kann, haben wir die Methode als Zwei-Phasen-Transplantationskonzept (ZPTX) bezeichnet.

Im Fall des Verlusts eines permanenten oberen Schneidezahns im Milch- und frühen Wechselgebiss werden die noch vorhandenen Milchzähne, vorzugsweise die Milcheckzähne, als mögliche autogene Zahntransplantate für den Ersatz der oberen zentralen Schneidezähne verwendet (Phase I: Milchzahntransplantation). Sollte der Zahnverlust im späten Wechselgebiss (Phase II) stattgefunden haben, so stehen Milchzahntransplantate aufgrund ihrer natürlichen Exfoliation nicht mehr zur Verfügung. In diesem Fall wird die Technik der autogenen Prämolarentransplantation als eine seit vielen Jahrzehnten bewährte Therapie mit ausgezeichneten Überlebens- und Erfolgsraten angewandt [Andreasen et al., 1990; Andreasen et al., 2009; Louropoulou et al., 2023]. Aus klinischer Sicht ist es daher wichtig, beim traumatischen Verlust eines bleibenden mittleren Schneidezahns diese beiden Therapieoptionen in die differenzialdiagnostischen Überlegungen einzubeziehen (Abbildung 1).

Beide Verfahren stellen (im jeweiligen Zeitfenster) einen zuverlässigen biologischen Ansatz dar, der auf der natürlichen Erhaltung des umliegenden Gewebes (Knochen und Weichgewebe) beruht. Sowohl für die Milchzahn-Transplantation als auch für die Prämolaren-Transplantation liegen ausreichend Daten vor, die belegen, dass das vertikale Wachstum von Knochen und Weichgewebe im Vergleich zur Nachbarbezahnung zuverlässig weiterentwickelt werden kann [Tschammler et al., 2014; Michl et al., 2017; Hoss et al., 2021].

Während die Milchzahntransplantation eine temporäre Überbrückungsmaßnahme [Krastl et al., 2022] bis zur definitiven Versorgung der Zahnlücke darstellt, gilt die Prämolaren-Transplantation als eine permanente (lebenslange) Versorgung. Die möglichen Therapiealternativen wie adhäsive Klebebrücke, kieferorthopädischer Lückenschluss oder Implantation im Erwachsenenalter sind in der aktuellen Leitlinie zum Dentalen Trauma ausführlich dargestellt worden [Leitlinie Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne, 2022] und in Tabelle 1 als Übersicht zusammengefasst.

Die Methode des ZPTX-Konzepts soll im Folgenden anhand des klinischen Fallbeispiels einer neunjährigen Patientin mit traumatischem Verlust des oberen mittleren Schneidezahns beschrieben werden.

Kasuistik

Ein neunjähriges Mädchen hatte bei einem Schlittenunfall den rechten oberen mittleren Schneidezahn verloren. Der Zahn 11 war nach einer extraoralen Lagerungszeit von mehr als 24 Stunden alio loco replantiert und mit einem Titan-Trauma-Splint von Zahn 12 bis 22 geschient worden. Drei Monate nach dem Unfall stellte sich die Patientin mit folgendem Befund vor (Abbildung 2):

Im OPG findet sich nach Replantation mit Pulpotomie (Abbildung 2a) bereits ein vertikaler Einbruch des krestalen Knochens, drei Monate später ist eine infektionsbedingte Resorption des Zahnes 11 erkennbar (Abbildung 2b). Alle vier Milcheckzähne zeigen im Alter von neun Jahren bereits deutlich reduzierte Wurzellängen aufgrund der natürlichen Exfoliation durch die im Durchbruch befindlichen bleibenden Eckzähne. Die Entscheidung fiel auf den Zahn 83 als Autotransplantat, da dieser zu diesem Zeitpunkt die längste Wurzel aufwies (Abbildung 2b).

Aufgrund der infausten Prognose des replantierten Zahnes 11 entschieden wir uns für die Milchzahn-Transplantation von 83 nach 11, da dieser die längste Wurzellänge aller vier Milcheckzähne besaß. Im selben Eingriff wurde der replantierte Zahn 11 entfernt und der Milcheckzahn 83 in die Lücke 11 transplantiert. Das Transplantat wurde für drei Wochen mit einer Überknüpfnaht fixiert, die mit Kunststoff (Tetric EvoFlow®, Cavifil, Bleach XL) adhäsiv gesichert wurde (Abbildung 3a). Nach der Entfernung der Naht zeigte sich ein reizlos eingeheiltes Transplantat mit Lockerung I. Grades, negativem Perkussionstest sowie reizlosen gingivalen Verhältnissen bei einer Taschentiefe von 1 mm (Abbildung 3b).

Das Transplantat wurde acht Wochen später schrittweise in adhäsiver Technik mit Komposit aufgebaut (Abbildungen 4a und 4b) und blieb so für weitere 4,2 Jahre – funktionstüchtig – im Mund der Patientin, bis ins Alter von 13,2 Jahren. Die psychosozialen Folgen dieser sofortigen ästhetischen Rehabilitation können gerade bei Mädchen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Ein Jahr nach der Autotransplantation wurde die Patientin erneut vorstellig und war klinisch beschwerdefrei. Sie hatte zu keinem Zeitpunkt Schmerzen oder Beschwerden. Das Transplantat zeigte eine physiologische Beweglichkeit und war vollumfänglich funktionsfähig. Eine Wurzelkanalbehandlung mit Ca(OH)2 war zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Die Exfoliation der Wurzel machte in der Folgezeit keine nennenswerten Fortschritte, was auf einen langen Erhalt der Zahnwurzel in der Zukunft hinweist.

Im Alter von 13,2 Jahren – 4,2 Jahre nach der Milchzahn-TX – stellte sich die Patientin erneut in unserer Praxisklinik vor, um über die weiteren Therapiealternativen zu entscheiden. In enger Absprache mit der behandelnden Kieferorthopädin und den Eltern wurde die Prämolaren-Transplantation als weitere Therapie festgelegt. Auf Wunsch der Kieferorthopädin wurde aus gnathologischen Gründen der Zahn 25 als Transplantat gewählt.

Um störende okklusale Kontakte zu vermeiden, wurde der Zahn in eine leichte Infraposition gestellt und der Biss in der initialen Einheilphase von ein bis zwei Wochen leicht gesperrt, so dass die anschließende kieferorthopädische Extrusion des Zahnes ungestört durchgeführt werden konnte. Mit der kieferorthopädischen Bewegung und Feineinstellung des Transplantats wurde ab der vierten postoperativen Woche begonnen.

Durch die 90-Grad-Rotation des Transplantats stellt sich der Zahn anatomisch in der okklusalen Ansicht (Abbildung 7a) in der Sagittalen nahezu so breit dar wie der Nachbarzahn 21. Der adhäsive Frontzahnaufbau erfolgte drei Monate postoperativ noch unter der kieferorthopädischen Bracketierung. Die Weichgewebshöhe am Transplantat 11 ist durch die kieferorthopädische Extrusion ebenfalls als isogingival zum Nachbarzahn 21 zu erkennen. Der Klopfschall am TX-Zahn 11 war normoton und wies keine Ankylose auf. Die Sensibilitätsprüfung des Zahnes war positiv. Die Obliteration der Zahnwurzel weist auf eine vitale Reaktion des Pulpagewebes hin, wie man sie auch bei erfolgreich replantierten jugendlichen Zähnen beobachtet.

Diskussion

Das Zwei-Phasen-Transplantationskonzept (ZPTX-Konzept) bezeichnet die sequenzielle Abfolge einer Milchzahn-Transplantation im Milch- und frühen Wechselgebiss (Phase I) gefolgt von einer Prämolaren-Transplantation im späten Wechselgebiss (Phase II). Dieser chirurgische Ansatz erlaubt die sofortige ästhetische und funktionelle Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit traumatischem Zahnverlust. Ein entscheidender Vorteil dieser Methode besteht in der zuverlässigen Unterstützung des Wachstums der jugendlichen Kiefer aufgrund der ausgezeichneten osteoinduktiven Potenz [Nolte et al., 2017; Michl et al., 2017; Hoss et al., 2021].

Therapeutische Alternativen in Abhängigkeit vom Zeitfenster

Die verschiedenen Therapiealternativen zur Behandlung von Kindern mit frühem Zahnverlust sind erst kürzlich in einer fünfteiligen Trauma-Serie der zm ausführlich dargestellt worden [Nolte et al., 2023, Widbiller et al., 2023, Terheyden et al.,2023, Lux et al., 2023]. Tabelle 1 stellt die verschiedenen Therapiemöglichkeiten bezogen auf das jeweilige Zeitfenster bei Zahnverlust dar [Nolte et al., 2024].

Eine Behandlung der betroffenen Kinder mit herausnehmbaren Kinderprothesen als dauerhafte Lösung kann heute als obsolet gelten, da dieses Vorgehen neben der geringen Akzeptanz von Kindern und Eltern das Knochen- und Weichgewebswachstum ungünstig beeinflusst. Das Ziel einer späteren enossalen Implantation des betroffenen Kieferbereichs im Erwachsenenalter dürfte eine fast nicht lösbare chirurgische Herausforderung darstellen.

Neben der Anwendung einer einarmigen Adhäsivbrücke stellt insbesondere im Milch- und frühen Wechselgebiss (Phase I) die autogene Transplantation von Milchzähnen eine sehr zuverlässige Methode zur zeitnahen Rehabilitation dar. Es konnte gezeigt werden, dass die Morbidität (Schmerz, Schwellung) der kleinen Patienten gering und die Patientenzufriedenheit – bei einer Schulnote von 1,4 – hoch ist. Mit einer medianen Überlebenszeit der Milchzahn-Transplantate von 7,2 Jahren und der zuverlässigen Induktion des zu erwartenden Knochen- und Weichgewebswachstums hat die Technik eine hohe Akzeptanz bei Patienten und Eltern [Nolte et al., 2017; Hoss et al., 2021]. Die psychosoziale Komponente für Kinder und Eltern kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Bei der Autotransplantation von Milchzähnen (Eckzähnen) ist eine Wurzelkanalfüllung nicht erforderlich, was das Verfahren erheblich vereinfacht und verkürzt. Nur im Fall einer entzündlichen Komplikation ist eine bioresorbierbare Wurzelkanalbehandlung des Zahnes mit Ca(OH)2 indiziert, um die weitere physiologische Resorption (Exfoliation) zu ermöglichen [Nolte et al., 2011]. Mit dem ausdrücklichen Ziel der natürlichen Resorption von Milchzahntransplantaten sollten nur resorbierbare Wurzelkanalfüllungen angewandt werden.

Wenn die Kinder die Phase I des ZPTX-Konzepts erfolgreich durchlaufen haben und im späten Wechselgebiss angekommen sind, kann in aller Ruhe entschieden werden, welche weiteren Therapiealternativen gewählt werden sollen, um den langfristigen Ersatz des verlorengegangenen Zahnes festzulegen. Hier stehen erfreulicherweise neben der bereits erwähnten Adhäsivbrücke weitere Therapiealternativen zur Verfügung, zum Beispiel der kieferorthopädische Lückenschluss oder die Prämolaren-Transplantation (Tabelle 1).

Im interdisziplinären Austausch zwischen Zahnerhaltung (Belassen des Milchzahn-Transplantats), Kieferorthopädie (Lückenschluss) und Chirurgie (Prämolaren-TX) muss in Rücksprache mit den Eltern und dem Patienten entschieden werden, welcher Weg gegangen werden soll. Im vorliegenden Fall entschieden wir uns für die Prämolaren-Transplantation, da die Bedingungen für eine Transplantation in idealer Weise vorbereitet werden konnten (Wurzelwachstum idealerweise 2/3 bis 3/4 der Wurzellänge). Der Vorteil der Methode besteht in der ausgezeichneten Knochen- und Weichgewebe bildenden Potenz und dem zeitnahen Schließen der Zahnlücke [Michl et al., 2017].

Nach dem Erreichen der isogingivalen Höhe des Zahnfleischrandes durch die kieferorthopädische Extrusionstherapie konnte die Zahnkrone des Transplantats zeitnah ästhetisch aufgebaut werden (Abbildung 7c). Die Entscheidung, auf welche Art die Lücke an der Entnahmestelle des Transplantats geschlossen wird, obliegt den Kollegen der Kieferorthopädie. Die Überlebens- und Erfolgsraten der Prämolaren-Transplantation sind heutzutage so gut, dass die Methode in jedem Fall den Patienten empfohlen werden kann. In einer aktuellen Studie berichten Louropoulou et al. an 910 in die Oberkieferfront transplantierten Prämolaren, dass die 10-Jahres-Überlebens- und -Erfolgsraten beim jugendlichen Patienten 99,8 Prozent betragen [Louropoulou et al., 2023]. Insofern sollte diese chirurgische Methode im Fall eines nicht erhaltungswürdigen Frontzahns im Jugendalter unbedingt mit in die differenzialtherapeutischen Überlegungen einbezogen werden [Andreasen et al., 2009; Louropoulou et al., 2023].

Schlussfolgerung

Das ZPTX-Konzept bezeichnet die sukzessive Anwendung von Milchzahn- und Prämolaren-Transplantation. Mithilfe dieser Technik wird die Wiederherstellung von Funktion und Ästhetik bei Kindern und Jugendlichen nach Zahnverlust zeitnah ermöglicht und für das weitere Wachstum des jugendlichen Kiefers gesorgt [Michl et al., 2017; Hoss et al., 2021; Pohl et al., 2008].

Der Patientenfall zeigt, dass mit diesem Therapie-Konzept bei enger interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt, Chirurg und Kieferorthopäde eine zuverlässige Wiederherstellung der jugendlichen Patienten möglich ist. Entscheidend für einen guten klinischen Verlauf ist dabei, das optimale Zeitfenster für die jeweilige Therapie zu kennen und zu nutzen.

Literaturliste

Andreasen, J.O., Paulsen, H.U., Yu, Z., Ahlquist, R., Bayer, T. and Schwartz, O. (1990) A Long-Term Study of 370 Autotransplanted Premolars. Part I. Surgical Procedures and Standardized Techniques for Monitoring Healing. European Journal of Orthodontics, 12, 3-13. doi.org/10.1093/ejo/12.1.3.

Andreasen, J.O., Schwartz, O., Kofoed, T. and Daugaard-Jensen, J. (2009) Transplantation of Premolars as an Approach for Replacing Avulsed Teeth. Pediatric Dentistry, 31, 129-132.

Anna Louropoulou, Jens Ove Andreasen, Manfred Leunisse, Edwin Eggink, Marcel Linssen, Fridus Van der Weijden, Dick Barendregt, An evaluation of 910 premolars transplanted in the anterior region—A retrospective analysis of survival, success, and complications, Dental Traumatology, 22-34, 20 September 2023, doi.org/10.1111/edt.12887

Bae, J.H., Choi, Y.H., Cho, B.H., Kim, Y.K. and Kim, S.G. (2010) Autotransplantation of Teeth with Complete Root Formation: A Case Series. Journal of Endodontics, 36, 1422-1426. doi.org/10.1016/j.joen.2010.04.028.

DGMKG, DGZMK: Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne, Langversion 2.0. AWMF-Registriernummer: 083-004, 2022; www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/083-004.html (Zugriff am 31.10.2022)

Hoss F, El-Mahdy, K, Linsenmann R, Franz, CW, Nolte D. Primary tooth autotransplantation: Update and retrospective clinical study. Acta Odontol Scand 79(8):582-592, 2021 doi.org/10.1080/00016357.2021.1917656

Krastl G, Krug R, Nolte D, Kielbassa AM. Traumatized teeth: clinical practice guideline for the interim management of teeth with various poor prognosis scenarios in growing patients. Quintessence Int. 73(2): 162-169, 2022.

Krastl, Gabriel & Widbiller, Matthias & Wenz, H & Galler, Kerstin. (2023). zm – DENTALES TRAUMA Teil 3. Restaurative Aspekte. zm 113. 842-849.

Lux, C., Jost-Brinkmann, P., Hodecker, L., Bauer, C., (2023). zm – DENTALES TRAUMA Teil 5. Kieferorthopädische Aspekte. 113. 946-951

Michl I, Nolte D, Tschammler C, Henzler M, Linsenmann R, Angermair J., Premolar autotransplantation in juvenile dentition: quantitative assessment of vertical bone and soft tissue growth. 2017. pii: S2212-4403(17)30061-5

Nolte D, Ebeleseder K, Krastl G. Posttraumatische Ankylose und Zahnverlust – Neues Therapiekonzept. Der freie zahnarzt 05: 62-72, 2024

Nolte D, Ebeleseder KA, Widbiller M, Krastl G. Fortbildungsreihe zur S2k-Leitlinie „Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne“ – Teil 1: Diagnostik, Dokumentation und Nachsorge. zm 113 Nr. 09, 01.05.2023, (720)

Nolte D, Linsenmann R, Huth K. Autogene Zahntransplantation – Neue Perspektiven. MKG-Chirurg 4:92-101, 2011.

Nolte D, Tschammler C, Henzler M, Linsenmann R, Angermair J. Two-Phase Transplantation (TPTX) Concept: A new approach for instant rehabilitation of young children after avulsion of central incisor. Open J Stomatol 7:136-147, 2017.

Pohl, Y., Geist, P. and Filippi, A. (2008) Transplantation of Primary Canines after Loss or Ankylosis of Upper Permanent Incisors. A prospective Case Series Study on Healing and Survival. Dental Traumatology, 24, 388-403. doi.org/10.1111/j.1600-9657.2008.00563.x.

Terheyden, H., Neff, A., Dommisch, H., Nolte, D., (2023). zm – DENTALES TRAUMA Teil 4. Chirurgische Aspekte. 113. 938-945

Tschammler, C., Angermair, J., Linsenmann, R., Heiligensetzer, M. and Nolte, D. (2014) Primary Canine Auto-Transplantation—A New Surgical Technique. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, 119, 158-169. doi.org/10.1016/j.oooo.2014.07.003.

Widbiller, Matthias & Galler, Kerstin & Ebeleseder, Kurt & Gernhardt, Christian & Krastl, Gabriel. (2023). zm – DENTALES TRAUMA Teil 2. Endodontische Aspekte. 113. 830-840.