Fragmentwiederbefestigung als Sofortversorgung bei Trauma-bedingter Kronenfraktur

Mit den entsprechenden Vitalerhaltungsmaßnahmen ist das Reattachment auch bei Kronenfrakturen mit Pulpabeteiligung anwendbar. Gemäß der aktuellen S2k-Leitlinie zum dentalen Trauma bleibender Zähne sollte aus forensischen Gründen ein spezieller Trauma-Dokumentationsbogen der DGET und DGZMK (https://bit.ly/Befundbogen_Frontzahntrauma) ausgefüllt werden sowie eine Fotodokumentation des Frontzahntraumas von bukkal und inzisal vor der weiteren Therapie erfolgen [DGZMK et al., 2022].

Kasuistik

Ein 42-jähriger allgemeingesunder Patient stellt sich nach einem Fahrradsturz bei Glatteis zunächst in der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg zur Erstversorgung nach Frontzahntrauma vor. Nachdem ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Frakturen im Gesichtsbereich und weitere nicht dentogene Verletzungen ausgeschlossen wurden, wird der Patient in die Poliklinik für Zahnerhaltungskunde zur Weiterversorgung überwiesen.

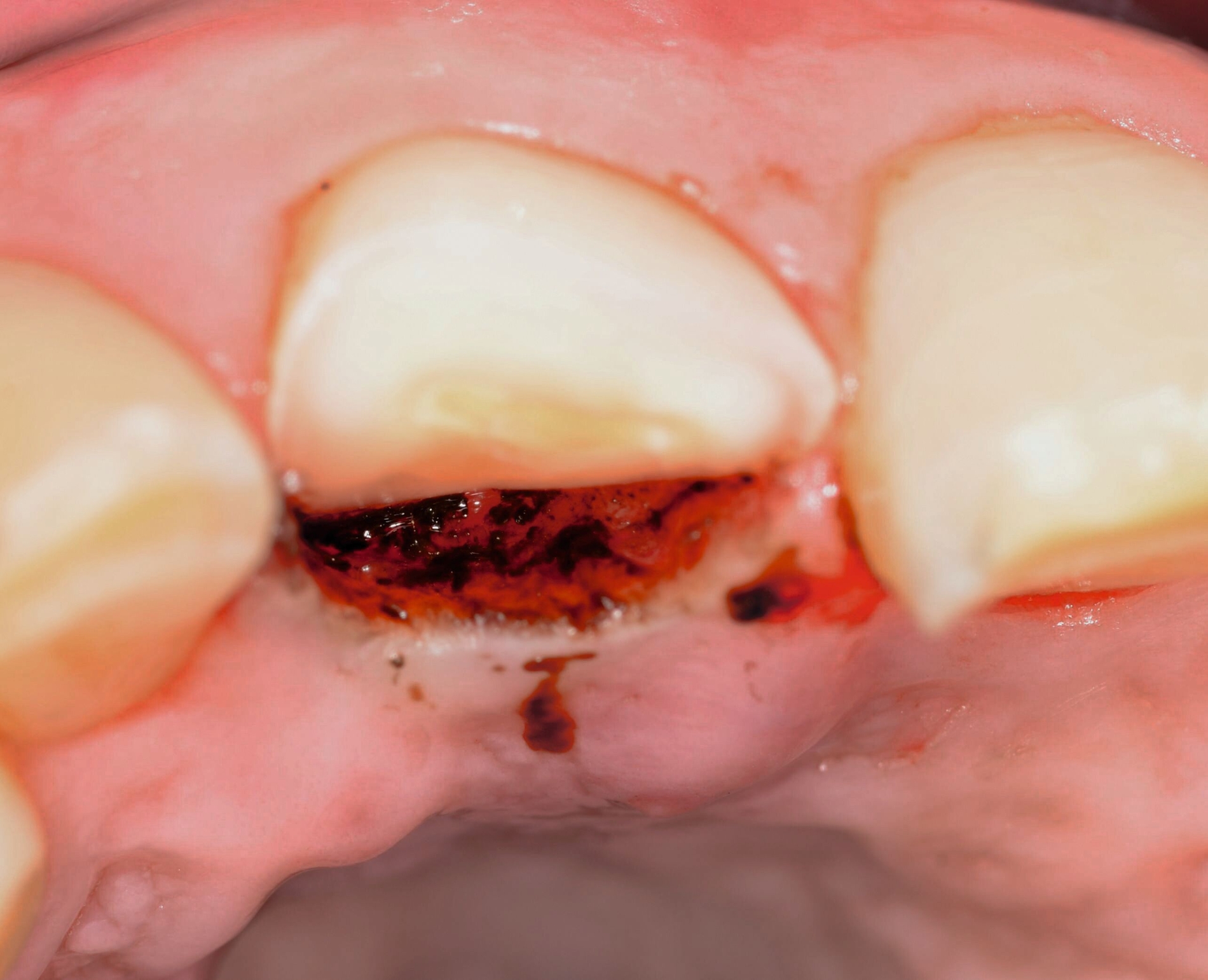

Die zahnärztliche Befundung ergibt koronale Schmelz- und Dentinfrakturen ohne Pulpaexposition an den Zähnen 12 und 21. An Zahn 11 liegt eine ausgeprägtere subgingivale Kronenfraktur vor. Auf dem Weg zur Uniklinik bemerkte der Patient das gelockerte Fragment an Zahn 11, entfernte es selbstständig und lagerte es trocken in einem Taschentuch. Trotz der Nähe der Fraktur zur Pulpa des Zahnes 11 ist diese nicht eröffnet (Abbildung 1).

Primärversorgung

Das Ziel der Erstversorgung nach Trauma sollte darin bestehen, freiliegende Dentinwunden abzudecken, um eine bakterielle Infektion des Endodonts zu verhindern [Herrmann et al., 2023]. Da die Fragmente der Zähne 12 und 21 nicht auffindbar waren, wird das freiliegende Dentin der beiden Zähne zunächst mit einer adhäsiven Schicht aus Flow Komposit abgedeckt. An Zahn 11 ist das Fragment intakt und repositionierbar, daher kann eine restaurative Versorgung durch adhäsives Reattachment erreicht werden.

Zur Vorbereitung ist eine Rehydrierung des etwa drei Stunden trocken gelagerten Fragments, beispielsweise im Drucktopf für 60 Minuten, notwendig. Dadurch werden bestmögliche Voraussetzungen für den adhäsiven Verbund sowie eine ideale Farbanpassung geschaffen. Vor der Wiederbefestigung des Fragments werden außerdem der Sulkus des Zahnes 11 auf verbliebene Teilfragmente und der Zahn auf mögliche Wurzellängsfrakturen untersucht (Zahnfilm-Abbildung 1e). Nach Infiltrationsanästhesie wird der subgingivale Defekt mithilfe einer Gingivektomie und anschließender Blutstillung vorsichtig dargestellt, wodurch eine ausreichende Trockenlegung für das adhäsive Reattachment erzielt werden kann. Das Fragment wird anschließend mit Aluminiumoxid (50 µm) abgestrahlt, die Frakturfläche an Zahn 11 sowie das Fragment werden mit Phosphorsäure konditioniert.

Die adhäsive Konditionierung erfolgt durch ein Ein-Schritt-Adhäsivsystem, das nach dem Auftragen nicht polymerisiert wird, um die exakte Passung des Fragments nicht zu beeinträchtigen. Anschließend wird die Frakturfläche dünn mit einem dualhärtenden Befestigungskomposit bestrichen, anschließend das Fragment repositioniert. Nach vorsichtiger Entfernung der Überschüsse, insbesondere im Sulkus, wird lichtpolymerisiert, abschließend die Okklusion überprüft und der Zahn 11 poliert (Abbildung 2).

Nachsorge

Um potenzielle Komplikationen nach einem Zahntrauma möglichst frühzeitig zu erkennen, werden entsprechend den Empfehlungen der S2k-Leitlinie regelmäßige röntgenologische und klinische Nachkontrollen durchgeführt. Exemplarisch sind hier die Röntgenbilder nach drei Monaten und 1,5 Jahren dargestellt (Abbildung 3).

Synopse

Etwa fünf Prozent aller körperlichen Verletzungen treten in der Mundhöhle auf und bei 92 Prozent der Patientinnen und Patienten, die sich aufgrund von Verletzungen im Mundbereich in Behandlung begeben, handelt es sich um traumatische Zahnhartsubstanzverletzungen [Jalannavar & Tavargeri, 2018]. Kronenfrakturen im Frontzahnbereich sind – trotz umfangreicher präventiver Konzepte wie beispielsweise individuell angefertigte Mundschutze – weiterhin die am häufigsten vorkommende Zahnhartsubstanzverletzung der bleibenden Dentition [Borum & Andreasen, 2001]. Neben den sportbedingten Zahnhartsubstanzverletzungen sind als weitere Ursachen vor allem Stürze, Autounfälle und Outdooraktivitäten zu nennen [Mahapatra & Nikhade, 2021].

Bei Kronenfrakturen wird zwischen Frakturen mit und ohne Pulpaexposition unterschieden. Eine traumatisch bedingte Pulpaexposition kann zu entzündlichen Veränderungen in der Pulpa führen, wodurch das Risiko einer Pulpanekrose bei inadäquater Versorgung steigt. Obwohl im vorliegenden Fall die Pulpakammer der betroffenen Zähne nicht eröffnet wurde, bleibt das Risiko einer bakteriellen Invasion aufgrund der freiliegenden Dentintubuli bestehen. Die Tubuli können in der Nähe der Pulpa einen Durchmesser von bis zu 4–5 µm erreichen und weisen eine hohe Permeabilität auf [Ketterl, 1961].

Eine zeitnahe Abdeckung der Dentinwunde ist für den Schutz der Pulpa von entscheidender Bedeutung. Die Wiederbefestigung abgebrochener Zahnfragmente bietet somit die ideale Möglichkeit zur Sofortversorgung. Sie gewährleistet sowohl eine schützende als auch eine ästhetische und funktionelle Rehabilitation, indem die Dentinwunde versorgt und die ursprüngliche Zahnmorphologie wiederhergestellt wird.

In der S2k-Leitlinie zum dentalen Trauma bleibender Zähne wird die adhäsive Wiederbefestigung des Fragments als eine Möglichkeit zur definitiven Therapie einer Kronenfraktur aufgeführt [DGZMK et al., 2022). Das Überleben der Pulpa nach einer Kronenfraktur ohne Pulpabeteiligung ist bei regelrecht durchgeführter Versorgung als gut einzustufen [Galler, 2023]. Bei nicht diagnostizierten Dislokationen der traumatisch geschädigten Zähne steigt jedoch das Risiko für Komplikationen wie Pulpanekrosen, Kanalobliterationen oder externe Wurzelresorptionen [DGZMK et al., 2022].

Eine regelmäßige Nachsorge nach dem Abschluss der Primärtherapie ist essenziell, um potenzielle Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Die Wahrscheinlichkeit pulpaler und parodontaler Schäden ist dabei eng mit der Art und dem Schweregrad des Zahntraumas verknüpft [DGZMK et al., 2022].

Literaturliste

Borum, M. K., & Andreasen, J. O. (2001). Therapeutic and economic implications of traumatic dental injuries in Denmark: an estimate based on 7549 patients treated at a major trauma centre. Int J Paediatr Dent, 11(4), 249-258. doi.org/10.1046/j.1365-263x.2001.00277.x

DGZMK, DGET, DGMKG, & 083-004, A.-R. (2022). S2k-Leitlinie Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne. register.awmf.org/de/leitlinien/detail/083-004

Galler, K. (2023). Die offene Pulpa. Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde, 45(4), 218-220

Herrmann, S., Werner, S. M., Krastl, G., & Nolte, D. Update S2k-Leitlinie „Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne “. DZZ 1/2023

Jalannavar, P., & Tavargeri, A. (2018). Influence of Storage Media and Duration of Fragment in the Media on the Bond Strength of the Reattached Tooth Fragment. Int J Clin Pediatr Dent, 11(2), 83-88. doi.org/10.5005/jp-journals-10005-1490

Ketterl, W. (1961). Studie über das Dentin der permanenten Zähne des Menschen. Stoma, 14(79), 148-162.

Mahapatra, J., & Nikhade, P. (2021). Cosmetic enhancement of maxillary central incisors using rigid matrix technique. J Res Med Dent Sci, 9, 231-234

Rathod, P., Mankar, N., Nikhade, P., Chandak, M., Patel, A., & Ikhar, A. (2024). Reattachment of Fractured Tooth: A Comprehensive Review. Cureus, 16(4), e57715. doi.org/10.7759/cureus.57715