Die dysgenetische, nicht odontogene Zyste (Kleestadt-Zyste)

Eine 49-jährige Patientin wurde wegen einer unklaren Schwellung im Bereich des Nasenbodens überwiesen. Allgemeinanamnestisch zeigten sich bis auf ein bekanntes, suffizient behandeltes Asthma bronchiale keine Auffälligkeiten. Einen exakten Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens einer Schwellung konnte die Patientin nicht benennen. Die Raumforderung sei sehr langsam über mehrere Wochen ohne Einschränkung des Allgemeinzustands gewachsen.

Bei der klinischen Untersuchung imponierte extraoral eine schmerzfrei palpable Schwellung im Bereich der linken Oberlippe und des linken Nasenflügels, die Nasolabialfalte auf der betroffenen Seite war verstrichen. Die Sensibilität im Innervationsgebiet des Nervus trigeminus war seitengleich und unauffällig. Intraoral zeigte sich vestibulär in regio 21 bis 23 eine prallelastische, fluktuierende Schwellung. Die Zähne 12, 21, 22, 23 und 24 reagierten im Kältetest positiv und auf Perkussion negativ. Sonstige Auffälligkeiten bei der enoralen Untersuchung ergaben sich nicht.

Nach Anfertigung einer Panoramaschichtaufnahme bestand der Verdacht auf das Vorliegen einer Zyste. Zur genaueren dreidimensionalen Diagnostik wurde eine native Computertomografie veranlasst. Im Übergangsbereich des linken Nasenvorhofs zur Nasenhaupthöhle imponierte eine runde, homogene Verschattung, die die Apertura pririformis im dorsalen Anteil erodierte und den Alveolarfortsatz nach palatinal bis zu den Wurzelspitzen der Zähne 21 bis 24 verdrängte (Abbildung 1). Daraufhin wurde die Indikation zur Zystektomie gestellt.

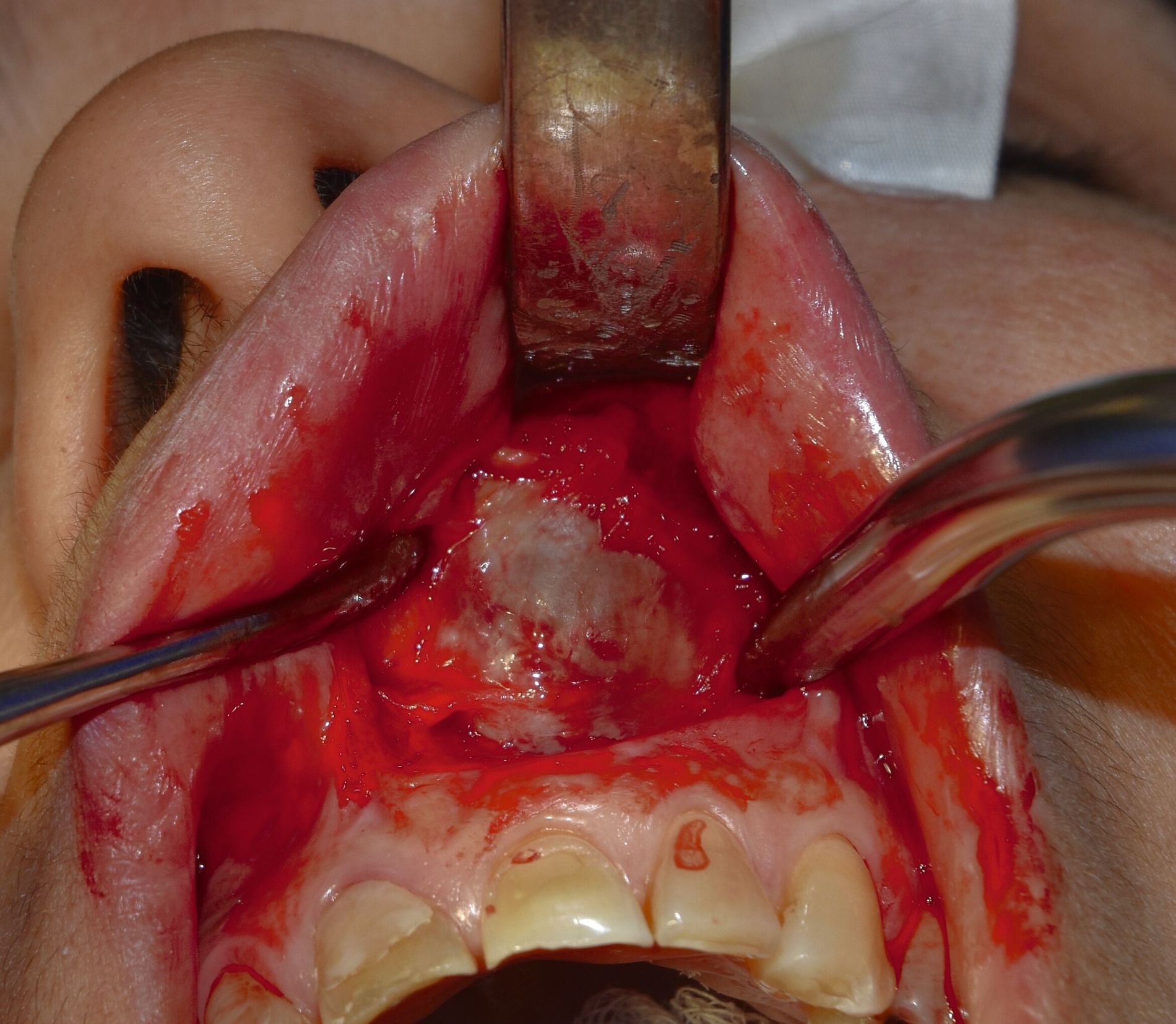

Die chirurgische Entfernung der zystischen Raumforderung gelang komplikationslos durch einen enoralen Zugang. Der Zystenbalg ließ sich einfach präparieren und von der knöchernen Umgebung gut abgrenzen. Der vorher abpunktierte Zysteninhalt war gelblich serös (Abbildungen 2a und 2c). Nach der Entfernung des Zystenbalgs bestand keine Exposition der Wurzelspitzen der Zähne 21 bis 24 (Abbildung 2b). Die Nasenschleimhaut konnte nach der Zystektomie vollständig und ohne Perforation erhalten werden.

Das Punktat und das Zystengewebe wurden zur pathohistologischen Untersuchung an einen Facharzt für Pathologie übersandt. Der postoperative Verlauf war komplikationslos und zeitgerecht. Im Rahmen der Nahtentfernung nach einer Woche reagierten die Zähne 12, 21, 22, 23 und 24 auf die Vitalitätsprüfung weiterhin positiv.

Im Ergebnis der pathohistologischen Begutachtung zeigten sich fibrosierte Zystenwandanteile, die mit respiratorischem Epithel ausgekleidet waren (Abbildung 3). Die zytologische Diagnostik des Punktats erbrachte ein zellloses, amorphes Sekret ohne atypische Zellelemente und ohne Anhalt für Malignität. Anhand der Klinik und des pathohistologischen Befunds wurde die Diagnose einer nasolabialen Zyste gestellt.

Diskussion

Dieser Patientenfall präsentiert die seltene Form einer entwicklungsbedingten (dysgenetischen) Kieferzyste, der sogenannten Kleestadt-Zyste – benannt nach dem Erstbeschreiber, dem deutschen Zahnarzt Karl von Kleestadt. Per definitionem handelt es sich um eine epithelial ausgekleidete „echte“ Kieferzyste, die im Bereich der Nasennebenhöhlen, insbesondere der Kieferhöhlen auftritt. Nach ihrer häufigen Lokalisation wird diese Zystenform deshalb auch als nasolabiale Zyste bezeichnet. Bei der Kleestadt-Zyste handelt es sich um eine zumeist schmerzlose zystische Veränderung, dessen epitheliale Auskleidung auf Fusionsbereiche ehemaliger embryonaler Gesichtsfortsätze und Gesichtsspalten zurückzuführen ist. Deshalb werden diese Zysten auch embryonalgeschichtlich als fissurale Zysten bezeichnet. Die Pathogenese ist bis dato nicht geklärt, man geht aber davon aus, dass in der Tiefe verbliebene embryonale Epithelreste der Hochstetter’schen Epithelmauer oder versprengte Epithelreste des Ductus Nasolacrimalis durch Entzündungsreize zur Proliferation angeregt werden [Perez and Castle, 2013].

Im Jahr 2017 wurden die Kieferzysten erneut in die aktuelle WHO-Klassifikation der Kopf-Hals-Tumoren integriert [El-Naggar et al., 2017]. Danach werden epitheliale Kieferzysten von entwicklungsbedingten Zysten abgegrenzt. Diese sogenannten dysgenetischen Zysten/Kieferzysten können wiederum odontogenen und nicht odontogenen Ursprungs sein [Neff and Horch, 2012].

Die nasopalatinale Zyste ist die häufigste der dysgenetischen, nicht odontogenen Kieferzysten. Diese imponiert klinisch als mediane Schwellung unmittelbar dorsal der Schneidezähne und entsteht aus Epithelresten des Ductus Incisivus [Dedhia et al., 2013]. Als Besonderheit findet sich häufig eine Auskleidung mit respiratorischem Flimmerepithel [Swanson et al., 1991]. Eine seltene Variante ist die mediane Gaumenzyste, die klinisch als Schwellung in der dorsalen Gaumenmitte imponiert und mit einem Verhältnis von vier zu eins deutlich häufiger bei Männern auftritt [Hadi et al., 2001].

Im Zusammenhang mit dysgenetischen Zysten wird auch die globulomaxilläre Zyste häufig genannt. Diese Zystenform ist im Oberkiefer zwischen dem seitlichen Schneidezahn und dem Eckzahn lokalisiert. Die Pathogenese wird noch kontrovers diskutiert und ist nicht abschließend geklärt. Man vermutete lange die Ursache in einer Proliferation der Epithelreste der Verschmelzungsgrenze zwischen lateralem und medialem Nasenwulst. Möglicherweise liegen auch andere, nicht embryologisch bedingte Ursachen der Entstehung zugrunde [Häring et al., 2006; Dammer et al., 2014].

Fazit für die Praxis

Bei der sogenannten Kleestadt-Zyste handelt es sich um eine dysgenetische (entwicklungsbedingte) Zyste ohne Bezug zum zahnbildenden Organ.

Die typische Lokalisation ist nasolabial oder nasoalveolär und zeigt meist keine Affektion der benachbarten Zahnvitalität.

Der Zystenbalg hat häufig eine epitheliale Auskleidung mit Flimmerepithel und ist dadurch von entzündungsbedingten Zysten abgrenzbar.

Die Therapie der Wahl ist eine operative Entfernung mittels Zystektomie.

Rezidive sind nach vollständiger Entfernung eher selten.

Die in unserem Fall vorliegende Kleestadt-Zyste ist mit einem Anteil von 0,7 Prozent aller dysgenetischen Zysten eher selten [Sheikh et al., 2016]. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Kleestadt-Zyste tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von circa 47 Prozent vermehrt linksseitig auf, auch ein bilaterales Auftreten ist – mit circa elf Prozent – möglich. Zur besseren differenzialdiagnostischen Abgrenzung zu entzündlich bedingten, odontogenen Zysten, sind die benachbarten Zähne bei der Kleestadt-Zyste meist vital. Durch stetiges Zystenwachstum kommt es lediglich zu druckinduzierten Resorptionen der vestibulären Kortikalis und Spongiosa oder zur Schädigung von Nachbarstrukturen [Zemann, 2013]. Die Therapie der Wahl stellt die vollständige chirurgische Entfernung dar, die in der Regel durch einen intraoralen Zugang realisiert wird und mit einer äußerst geringen Rezidivrate einhergeht [Toribio and Roehrl, 2011].

Literaturliste

Dammer, U., Driemel, O., Mohren, W., Giedl, C., and Reichert, T.E. (2014). Globulomaxillary cysts--do they really exist? Clin. Oral Investig. 18, 239–246.

Dedhia, P., Dedhia, S., Dhokar, A., and Desai, A. (2013). Nasopalatine duct cyst. Case Rep. Dent. 2013, 869516.

El-Naggar, A.K., Chan, J.K.C., Takata, T., Grandis, J.R., and Slootweg, P.J. (2017). The fourth edition of the head and neck World Health Organization blue book: editors’ perspectives. Hum. Pathol. 66, 10–12.

Hadi, U., Younes, A., Ghosseini, S., and Tawil, A. (2001). Median palatine cyst: an unusual presentation of a rare entity. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 39, 278–281.

Häring, P., Filippi, A., Bornstein, M.M., Altermatt, H.J., Buser, D., and Lambrecht, J.T. (2006). [The “globulomaxillary cyst” a specific entity or a myth?]. Schweiz. Monatsschrift Für Zahnmed. 116, 380–397.

Neff, A., and Horch, H.-H. (2012). Chirurgie der Zysten im Kiefer- und Gesichtsbereich. In Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg), pp. 67–93.

Perez, A.J., and Castle, J.T. (2013). Nasolabial Cyst. Head Neck Pathol. 7, 155–158.

Sheikh, A.B., Chin, O.Y., Fang, C.H., Liu, J.K., Baredes, S., and Eloy, J.A. (2016). Nasolabial cysts: A systematic review of 311 cases. The Laryngoscope 126, 60–66.

Swanson, K.S., Kaugars, G.E., and Gunsolley, J.C. (1991). Nasopalatine duct cyst: an analysis of 334 cases. J. Oral Maxillofac. Surg. Off. J. Am. Assoc. Oral Maxillofac. Surg. 49, 268–271.

Toribio, Y., and Roehrl, M.H.A. (2011). The Nasolabial Cyst: A Nonodontogenic Oral Cyst Related to Nasolacrimal Duct Epithelium. Arch. Pathol. Lab. Med. 135, 1499–1503.

Zemann, W. (2013). Zysten. In Facharztwissen Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, A. Kruse Gujer, C. Jacobsen, and K.W. Grätz, eds. (Berlin, Heidelberg: Springer), pp. 99–106.